Ici, on se concentre sur les enjeux internationaux et le nouvel ordre mondial depuis la fin de la guerre froide. On s'intéresse aussi à la mondialisation, aux conflits d'un nouveau genre, à la construction européenne et à l'évolution de la société française depuis la deuxième moitié du XXᵉ siècle.

- Tu découvriras d’abord certains crimes contre l’humanité comme les génocides.

- Tu en sauras plus sur l’hyperpuissance des États-Unis après la chute de l’URSS.

- Tu verras ensuite des éléments de la gouvernance mondiale qui régissent la mondialisation du globe.

- On approfondira la construction européenne et ses institutions.

- Enfin, tu apprendras les caractéristiques de la Vᵉ République et quelques-unes de ses évolutions sociétales.

Les enjeux internationaux des XXᵉ et XXIᵉ siècles

Le XXᵉ siècle voit l’émergence de nouveaux types de conflits et de violences extrêmes. La notion de crimes de masse est théorisée et de nombreux génocides et guerres civiles détruisent des populations entières. La fin de la guerre froide, quant à elle, marque l’avènement de l’hégémonie des États-Unis, qui s’affaiblit à l’aube du XXIᵉ siècle dans un monde plus multipolaire.

Nouveaux types de conflits

Crimes de masse, génocides, guerres civiles. Le monde connaît quantité de guerres civiles et internationales entraînant des crimes contre l’humanité. Cette dénomination, créée en 1945 lors du procès de Nuremberg et reconnue par l’Organisation des Nations unies en 1948, désigne la violation des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe.

Parmi les crimes contre l’humanité, le droit international reconnaît le crime de génocide depuis 1948.

Génocide : actes criminels commis dans le but de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Parmi les génocides, on a :

- le génocide arménien par les Jeunes-Turcs à partir de 1915, ayant conduit à l’extermination de plus d’un million de personnes ;

- la Shoah menée par les nazis de 1933 à 1945. Le nombre de victimes juives serait de 5–6 millions ;

- le génocide du Rwanda en 1994 entraîne la mort de 800 000 Tutsis aux mains de l’ethnie Hutu.

Image 1. Marche forcée de la population arménienne par des soldats turcs vers un lieu d’exécution en 1915

Image 1. Marche forcée de la population arménienne par des soldats turcs vers un lieu d’exécution en 1915

D’autres pays connaissent aussi des conflits armés, sans que les violences atteignent celles d'un génocide. Ainsi, il y a une multitude de guerres civiles en Afrique : de nombreuses régions africaines comme le Soudan, le Nigeria, le Niger, le Mali ou encore le Congo sont déchirées par des conflits internes.

À partir de décembre 2010, c'est le début des printemps arabes : des soulèvements populaires dans des pays du monde arabe contre les régimes autoritaires avec pour objectif d'initier des processus de démocratisation.

L’hyperpuissance américaine

L’hyperpuissance américaine désigne ici le fait qu’après la dissolution de l’URSS en 1991, les États-Unis semblent être la seule superpuissance au monde.

Les États-Unis se présentent comme un modèle démocratique et veulent exporter ces valeurs démocratiques dans le monde entier. C’est la politique de l’enlargment établie par Bill Clinton, président dans les années 1990. On parle alors de hard power et de soft power des États-Unis.1

Hard power : littéralement « puissance dure », c’est la capacité d’influence d’un État sur d’autres par la contrainte, la coercition, voire la violence. Les moyens de pression sont en général économiques et militaires.

Ainsi, les États-Unis se posent en « gendarme du monde », selon une expression du président George Bush, reprenant la politique étrangère du pays sous le président Théodore Roosevelt au début du XXᵉ siècle.

La guerre du Golfe

Saddam Hussein, qui a pris le pouvoir en Irak en 1979, envahit le Koweït en 1990, qu’il considère historiquement comme territoire irakien.

La région est riche en pétrole et les États-Unis voient d’un mauvais œil cette invasion. Ils montent sur pied une coalition de 35 pays, avec l'appui du Conseil de sécurité des Nations et se lancent dans la guerre du Golfe en août 1990. Elle se termine par une victoire occidentale en février 1991. Les États-Unis ont prouvé leur puissance diplomatique et militaire.

Soft power : littéralement « puissance douce », c’est la capacité d’influence d’un État sur d’autres acteurs de manière non-coercitive. Le soft power le plus courant est l’exportation d’un modèle culturel, comme avec l'exportation massive des films de l'industrie cinématographique de Hollywood.

Certains évènements viennent contredire cette toute-puissance. Ainsi, le 11 septembre 2001 fait figure d’électrochoc aux États-Unis et dans le monde occidental en général. Il s’agit d’attentats sur le sol même des États-Unis, sans avertissement au préalable, avec une revendication venue de l'étranger. En l’occurrence, il s’agit du groupe terroriste islamiste Al-Qaïda, originaire d’Afghanistan et dirigé majoritairement par Oussama Ben-Laden. Les motivations de l'attentat semblent être :

- représailles de la guerre du Golfe et des sanctions contre l'Irak ;

- condamnation du soutien des États-Unis à Israël ;

- haine de la culture occidentale, incarnée par les États-Unis.

Ces attentats entraînent la guerre d’Irak, une intervention de guerre préventive menée par une coalition dirigée par les États-Unis en Irak.

Guerre préventive : conflit engagé par un État contre un acteur, sous prétexte d’une potentielle attaque à venir, mais sans preuve.

La population américaine s’oppose largement à cette intervention, tout comme certains pays de l’ONU, y compris la Chine, la France et la Russie, qui arguent de son caractère illégal et extrême. La décision de George Bush de poursuivre avec cette opération militaire montre la puissance des États-Unis.

Image 2. L’armée des États-Unis en Italie, avant le départ pour l’invasion de l’Irak en 2003

Image 2. L’armée des États-Unis en Italie, avant le départ pour l’invasion de l’Irak en 2003

La multipolarisation du monde va réduire le nombre de politiques étrangères interventionnistes menées par les États-Unis.

La mondialisation

Nous vivons actuellement dans une société mondialisée. Il est en effet relativement facile d’échanger avec des personnes à des milliers de kilomètres, que ce soit dans le domaine social, économique, culturel, technologique, voire politique.

Mondialisation : processus de développement des échanges au niveau mondial.

Monde multipolaire

L’intensification des échanges mondiaux à partir des années 1970 entraîne un nouvel ordre mondial et surtout l’émergence d’un monde multipolaire. L’hégémonie des États-Unis est contestée par divers acteurs comme l’Union européenne ou encore les puissances émergentes, dont la Chine, l’Inde ou encore le Brésil. En 2022, l'ancienne puissance russe constitue aussi une force majeure, comme en démontre l'invasion de l'Ukraine.

On dit que le monde est multipolaire, car plusieurs pôles de puissances économiques et politiques s’équilibrent, négocient et s’affrontent. Les représentations culturelles se diversifient et l’opposition « pays développés du nord » et « pays en développement du sud », aussi surnommés Tiers-monde, est de plus en plus obsolète.

Nouvel ordre mondial

Dans le but d’éviter une autre guerre mondiale et pour répondre aux besoins de la mondialisation, une gouvernance mondiale se met en place.

L’Organisation des Nations unies (ONU) est fondée en 1945 par 51 États. Cette institution intergouvernementale remplace la Société des Nations et aspire à la paix, la sécurité et la coopération internationales. En 2022, elle rassemble 193 pays. Ses Casques bleus interviennent notamment pour assurer le maintien de la paix et la protection des populations dans des régions connaissant des conflits armés.

Une justice internationale, avec plus ou moins de portée, s’instaure. Ainsi, la Cour internationale de Justice est établie par la Charte des Nations Unies en juin 1945. On assiste aussi à une tentative de gouvernance climatique, pour faire face au changement climatique.

Organisations économiques

Une gouvernance économique se met en place, avec l’établissement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994, dans le but de faciliter le libre-échange au niveau mondial. En 1975, le Groupe des sept (G7) est créé, il s'agit d'un groupe de discussions entre les États les plus économiquement développés. En 1999, il est doublé par un autre forum, le Groupe des vingt (G20). Ces deux groupes se réunissent annuellement depuis leurs créations respectives.

À la fin du XXᵉ siècle, de nombreuses organisations économiques régionales sont créées. En voici une liste non exhaustive.

- ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est, créée en 1967, elle compte 10 États membres à ce jour.

- L’Union européenne : entente politico-économique fondée en 1992, elle compte 27 pays en 2022.

- ALENA : Accord de libre-échange nord-américain fondé en 1994 par le Canada, les États-Unis et le Mexique, remplacé en 2020 par l’Accord Canada-États-Unis-Mexique.

- Union africaine : créée en 2000, elle remplace l’Organisation de l’unité africaine fondée en 1967 et compte 55 États membres en 2022.

- OPEP : l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, fondée en 1960, rassemble 13 pays.

La construction européenne

La construction européenne se fait progressivement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle répond à une volonté double : assurer la paix et la prospérité économique des États membres.

Construction économique et politique

Six membres fondateurs, l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas s’unissent pour former la Communauté économique européenne en 1957 avec les traités de Rome. L’Acte unique européen en 1986 réunit 12 pays et ouvre la voie au marché unique des biens, tandis que les Accords de Schengen, négociés au départ par cinq États en 1990, suppriment les contrôles aux frontières intérieures.

Cette union économique se concrétise par la signature du traité de Maastricht en 1992, instaurant l’Union européenne avec douze membres fondateurs. L’Union connaît plusieurs élargissements, ainsi qu’une sortie, celle du Royaume-Uni en 2020 avec le Brexit. Elle compte 27 États membres en 2022 et constitue une puissance commerciale et diplomatique.

Marché unique : espace au sein duquel les biens, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement. Aussi appelé marché intérieur ou marché commun.

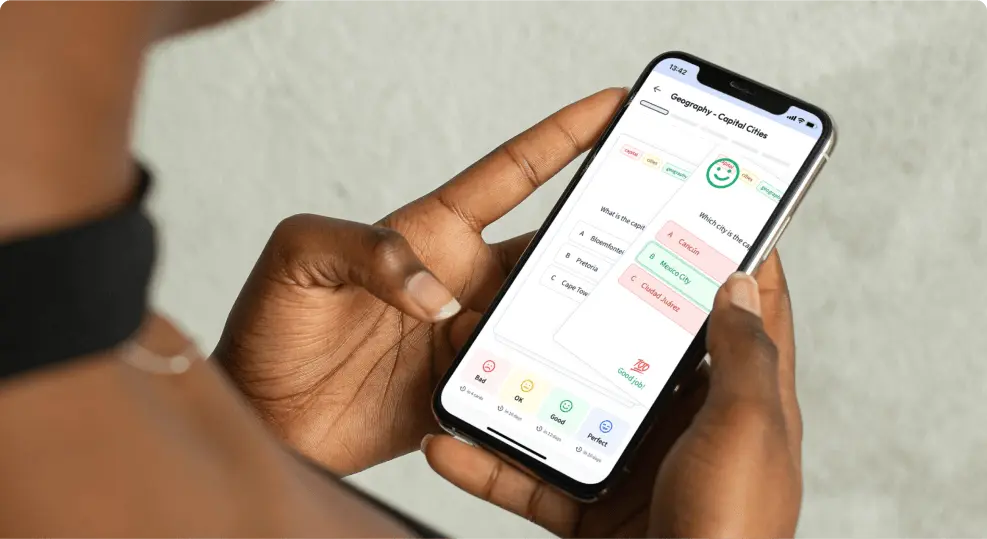

Image 3. Espace Schengen (il manque la Croatie)

Image 3. Espace Schengen (il manque la Croatie)

| Légende |

| Bleu | Membres de l'espace Schengen |

| Orange | Membres qui ont l'obligation de rejoindre l'espace Schengen |

| Bleu clair | Pays avec des frontières ouvertes2 |

La création de l’euro est un autre aspect de cette collaboration européenne. L’adoption d’une monnaie unique est motivée par la volonté de faciliter les échanges économiques. Elle fait partie du traité de Maastricht. L’euro est introduit sous forme immatérielle en 1999, puis les billets et les pièces remplacent les anciennes monnaies le 1ᵉʳ janvier 2002. La zone euro compte 23 États membres en janvier 2023.

Des protestations s'élèvent contre cette nouvelle union, en particulier sur l'aspect politique, certains étant réticents à transférer une partie de leur souveraineté nationale. L’euroscepticisme, soit les critiques envers une réalisation européenne, se fait entendre. Ainsi, en 2005, les populations françaises et néerlandaises votent par référendum contre un traité établissant une constitution européenne. Le traité est néanmoins adopté sous une forme légèrement modifiée en 2007 avec le traité de Lisbonne, qui renforce la souveraineté européenne.

Institutions européennes

Les institutions européennes sont nombreuses, voici les principales.

- Le Conseil européen, constitué des chefs d’État, décide de la politique européenne.

- La Commission européenne, constituée de commissaires européens, applique cette politique.

- Le Parlement européen, élu au suffrage universel direct tous les cinq ans, propose et vote des lois.

- Le Conseil de l’Union européenne, représentant les gouvernements des États membres, partage le pouvoir législatif avec le Parlement européen.

- La Cour européenne des droits de l’homme, fondée en 1959, est l’organe judiciaire international qui s’assure du respect de la Convention des droits de l’homme signée en 1950.

La République française

Depuis 1958, la France connaît des changements, tant institutionnels que sociétaux.

Changements institutionnels

Le régime que nous connaissons aujourd’hui est la Vᵉ République, promulguée le 4 octobre 1958.

Elle se caractérise notamment par un régime semi-présidentiel, où le Président, avec son gouvernement et le Parlement, ont des compétences propres et peuvent faire contre-pouvoir.

La Vᵉ République connaît trois cohabitations, lorsque le Président et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique :

- cohabitation Mitterrand-Chirac (1986-1988) ;

- cohabitation Mitterrand-Balladur (1993-1995) ;

- cohabitation Chirac-Jospin (1997-2002).

Depuis le référendum du passage au quinquennat pour le mandat présidentiel en 2000, la probabilité d’une cohabitation est beaucoup plus faible.

Évolutions sociétales

La France d'aujourd'hui est le résultat d'évolutions sociétales sur les dernières décennies.

Médias et communication

La mondialisation et les progrès technologiques entraînent des changements radicaux dans les manières de s'informer et de communiquer. C'est l'ère de la médiatisation de masse, avec d'abord la démocratisation de la radio, puis de la télévision, et enfin de l'Internet. Les communications changent en parallèle, notamment avec l'apparition des téléphones portables et des ordinateurs. On communique en instantané et la socialisation numérique se généralise, en particulier avec les réseaux sociaux.

La laïcité

Depuis la Troisième République, la laïcité, soit le principe de séparation de la société civile de toute société religieuse, est ancrée dans les textes de loi française.

En 1946, le principe de laïcité est inscrit à l’article 1er de la Constitution de la IVᵉ République, ensuite repris dans la Constitution de la Vᵉ République :

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »

Avancées pour l'égalité

Si l’égalité absolue entre tous les humains fait partie des droits en France, dans la pratique, cette égalité s’obtient progressivement.

Il faut attendre le XXᵉ siècle pour que les femmes acquièrent le droit de vote (1945), l'émancipation bancaire (1966), l'autorité parentale (années 1970 et 1980), ainsi que le droit à l'avortement (1975). En 2000, les lois sur la parité entraînent une augmentation relative des femmes à des postes d’élues.

La crise du SIDA en France au cours des années 1980 exacerbe les discriminations contre la communauté queer. Leurs droits, autrefois raccourcis en droits LGBT, sont ensuite de plus en plus reconnus depuis la fin du XXᵉ siècle. On note :

- la création du pacte civil de solidarité (PACS) en 1999, ouvert à tous les couples ;

- l'accès au mariage civil et à l'adoption pour les couples de même sexe en 2013 ;

- l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) en 2021 aux couples de femmes et aux femmes seules.

Image 4. Marche des fiertés devant la mairie de Toulouse en 20113

Image 4. Marche des fiertés devant la mairie de Toulouse en 20113

Les personnes issues de l'immigration sont une autre partie de la population discriminée et sont souvent victimes de racisme.

Racisme : forme de discrimination contre une catégorie de personnes, sur la base de leurs origines ethniques ou raciales, réelles ou supposées

Malgré certaines politiques, les inégalités sont encore d’actualité aujourd’hui.4

Le monde d’aujourd’hui - Points clés

- Des génocides et de nombreuses guerres civiles ponctuent le XXᵉ et le XXIᵉ siècle.

- À la fin de la guerre froide, les États-Unis constituent l’unique superpuissance au monde.

- Le tournant du XXIᵉ siècle marque la mondialisation et la multipolarisation du monde.

- Une gouvernance mondiale s’organise avec l’ONU dès 1945, renforcée dans les décennies suivantes par de multiples organisations, dont des organisations économiques régionales, comme l'UE, l'ASEAN ou l'OPEP.

- L’Union européenne se construit progressivement. Il s’agit d’une organisation politico-économique rassemblant 27 pays, qui garantit le libre-échange et constitue une puissance commerciale au niveau mondial.

- La Vᵉ République est un régime semi-présidentiel.

- À la fin du XXᵉ siècle, la France connaît des évolutions sociétales majeures, comme la médiatisation de masse, la socialisation numérique et des avancées pour l'égalité.

Références

- NYE, Joseph, Bound to Lead : The Changing Nature of American Power, New York, 1990.

- Image 3. Espace Schengen actuel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Schengen_Area.svg) par Rob984 (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rob984). Autorisé par CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

- Image 4. Marche des fiertés Toulouse 2011 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gay_pride_373_-_Marche_des_fiert%C3%A9s_Toulouse_2011.jpg) par Guillaume Paumier (https://guillaumepaumier.com/), autorisé par CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr)

- Rapport sur les inégalités sociales en France. Observatoire des inégalités. 2021. (https://www.ess-europe.eu/fr/publication/en-france-les-inegalites-sociales-se-creusent-encore-quel-bilan-en-2021)

Sujets similaires dans Histoire

Related topics to Le monde d'aujourd'hui