Le premier grand réveil : années 1720-1740

Le Grand Réveil trouve ses racines en Angleterre, en Écosse et en Allemagne, où de grands réveils religieux ont eu lieu et se sont finalement répandus dans les colonies américaines. De nombreux pasteurs, qui n'étaient pas associés à une église connue ou qui s'en étaient détachés, ont commencé à prêcher une approche émotionnelle de la religion. Les colons ont commencé à détester le style impersonnel des pratiques religieuses traditionnelles, et les prédicateurs ont mis l'accent sur l'expérience du salut d'un individu plutôt que sur des idées religieuses telles que la prédestination. En conséquence, les colons se sont rebellés contre la hiérarchie et la structure établies de l'église et ont changé la religion coloniale.

Le premier grand réveil a vu un mouvement de réveil protestant se répandre dans l'Amérique coloniale entre le milieu et la fin du dix-huitième siècle. Les prédicateurs étaient issus de plusieurs confessions, notamment les congrégationalistes, les anglicans et les presbytériens. En outre, de nombreux évangélistes ont parlé de la nécessité de se repentir et de se consacrer entièrement à Dieu. En conséquence, des milliers de colons non religieux se sont convertis au protestantisme, ce qui a eu un impact critique sur la population des églises, la vie des foyers et les collèges.

Revivalisme protestant : Mouvement de la foi protestante qui cherche à redynamiser l'énergie spirituelle des membres actuels de l'église et à attirer de nouveaux membres.

Les prédicateurs du premier grand réveil

Voyons quelques-uns des principaux prédicateurs qui ont participé au premier grand réveil.

Portrait de Jonathan Edwards.

Portrait de Jonathan Edwards.

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards, pasteur et théologien, s'est fait connaître par ses sermons. Dans son sermon intitulé Sinners in the Hands of An Angry God (Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère), Edwards prêche que le jugement de Dieu sera sévère et qu'il entraînera beaucoup de peur et de douleur. Cependant, Edwards a également entretenu des relations avec les Amérindiens, s'occupant de leur progression éducative et religieuse. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, Edwards prêchait que le seul salut de l'homme résidait dans la volonté de Dieu.

Il n'y a rien qui empêche les hommes méchants, à un moment donné, d'aller en enfer, si ce n'est le simple plaisir de DIEU.

-Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God (Pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère)

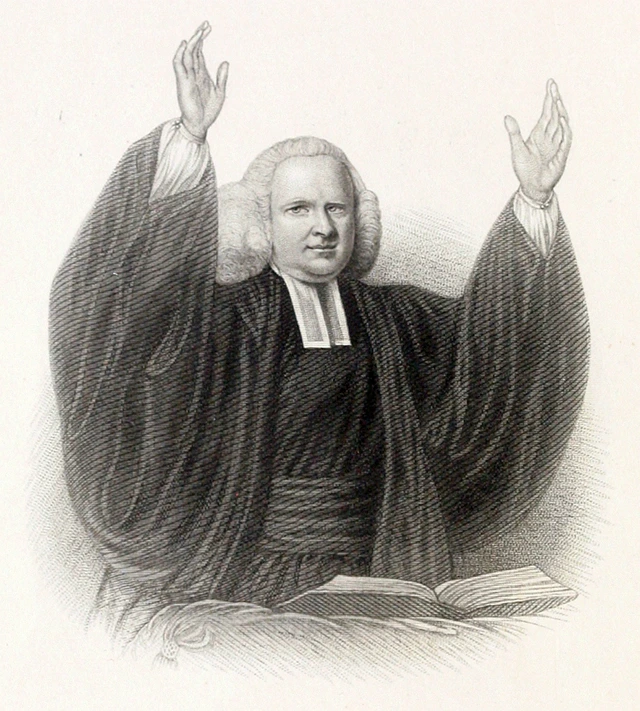

Image tirée de la vie du révérend George Whitefield, 1877.

George Whitefield

De nombreux prédicateurs du premier grand réveil voyageaient à travers les colonies pour partager leurs croyances religieuses. Par exemple, George Whitefield, un prédicateur bien connu en Angleterre, voyageait dans les colonies, attirant des foules si nombreuses qu'il prêchait souvent à l'extérieur. La popularité de Whitefield est liée à ses sermons souvent théâtraux où les pleurs et les menaces de "feu et de soufre" sont monnaie courante. Cependant, de nombreux membres du clergé n'étaient pas d'accord avec un tel enthousiasme religieux, ce qui a polarisé de nombreux colons.

Finalement, une scission s'est produite entre les deux idéologies différentes connues sous le nom de "Nouvelles Lumières" et "Vieilles Lumières". Les anciennes lumières restaient proches de croyances religieuses plus strictes et considéraient le nouveau revivalisme comme turbulent. En revanche, les Nouvelles Lumières, qui s'y opposent, croient fermement à la nouvelle idée de religiosité émotionnelle.

Le savais-tu ?

Quand Whitefield était jeune, il a contracté la rougeole qui lui a fait croiser les yeux. C'est ce que l'on peut voir dans la plupart de ses portraits.

Croissance des collèges

Les collèges ont connu une croissance exponentielle pendant le premier grand réveil. Le besoin de séminaires pour former les futurs prédicateurs était grand. Comme il n'y avait que peu ou pas d'écoles dans les colonies, les étudiants avaient besoin d'un enseignement approfondi. William Tennent, un pasteur presbytérien, a fondé le Log College en 1735 pour former les futurs prédicateurs. Les diplômés du Log College fonderont plus tard l'université de Princeton.

Le point de vue des historiens sur le Grand Réveil :

Les historiens ultérieurs, moins enclins à admettre sa grandeur [le Grand Réveil] ou sa généralité, ont de concert décrit le réveil comme limité à telle ou telle région, à telle ou telle classe sociale, et comme provoqué par telle ou telle force socio-économique. Pourtant, le phénomène connu sous le nom de Grand Réveil est d'une ampleur telle qu'il faut l'interpréter comme autre chose qu'un mouvement religieux. -Edwin S. Gaustad, Society and the Great Awakening (La société et le grand réveil), 1954

Le Grand Réveil, avec ses liens étroits avec la religiosité, a été considéré par certains historiens comme ayant des développements plus séculiers que religieux. Dans la citation ci-dessus, Gaustad commence son article sur le Grand Réveil par une déclaration concernant le potentiel des débuts du Grand Réveil dans quelque chose d'autre que la religion. Bien que le Grand Réveil soit historiquement connu comme un événement religieux, des impacts culturels plus profonds ont pu être observés dans toute l'

Amérique coloniale.

Les historiens américains ont également établi un lien direct entre le Réveil et la Révolution. Harry S. Stout a soutenu que le Réveil a stimulé un nouveau système de communication de masse qui a accru la conscience politique des colons et réduit leur déférence à l'égard des groupes d'élite avant la Révolution." -Jon Butler, Enthusiasm Described and Decried : The Great Awakening as Interpretive Fiction, 1982.

Déférence : soumission humble et respect.

Une autre affirmation intéressante de l'historien est le lien direct entre le Grand Réveil et la Révolution. Dans la citation ci-dessus, Stout affirme que le Grand Réveil a contribué à améliorer la perception politique des colons. Cette perception politique, selon Stout, a poussé les colons à voir un écart plus faible entre les classes sociales.

Le deuxième grand réveil, de 1800 à 1870

Le deuxième grand réveil s'appuie sur un nouveau type de théologie qui va à l'encontre de la religion coloniale établie à l'époque. Par exemple, les puritains suivaient le calvinisme qui était enraciné dans la prédestination. La prédestination est une croyance selon laquelle Dieu sait déjà qui ira au paradis et qui ira en enfer. Pour les puritains, leurs actions n'avaient pas d'importance puisque Dieu avait déjà décidé qui irait au paradis. Cependant, la théologie du deuxième grand réveil s'oppose directement aux enseignements du calvinisme. Au lieu de cela, les prédicateurs enseignaient aux croyants à se préoccuper de faire de bonnes paroles et d'amener le paradis sur terre.

Calvinisme - Croyance religieuse basée sur le théologien français Jean Calvin et la prédestination.

Scène sacramentelle dans une forêt de l'Ouest.

Scène sacramentelle dans une forêt de l'Ouest.

Le deuxième grand réveil est une période de réveil religieux au début de l'Amérique coloniale qui a incarné les pratiques sociales, religieuses et culturelles du 19e siècle. En conséquence, la fréquentation des églises a grimpé en flèche et des milliers de personnes se sont converties à la religion en consacrant leur vie à Dieu. Cependant, alors que le premier Grand Réveil s'est surtout concentré sur la région de la Nouvelle-Angleterre, le deuxième Grand Réveil s'est attaché à étendre les infrastructures éducatives et religieuses à la frontière (ouest de l'État de New York).

Réveils à la frontière

Les réunions de camp sont devenues le format de prédication dominant sur la frontière, attirant des dizaines de milliers de personnes pendant des jours. Encouragés par la faible population de la frontière, de nombreux colons étaient impatients de rencontrer un grand groupe de personnes et de vivre une conversion émotionnelle et spirituelle. Après les réunions de camp, les colons rentraient chez eux et rejoignaient souvent une église locale. Ainsi, les réveils des réunions de camp ont souvent stimulé la fréquentation et la participation des églises locales.

Réunion de camp religieuse.

Réunion de camp religieuse.

Réunions de camp

Le deuxième grand réveil a utilisé les réunions de camp comme l'une des principales plateformes de prédication. Les réunions de camp organisaient des assemblées où les gens entendaient des sermons et se convertissaient. Des milliers de personnes ont été attirées par ces réunions en raison de leur ferveur religieuse pendant les conversions. De nombreuses personnes criaient, tremblaient et se jetaient par terre pendant l'une de ces profondes expériences spirituelles. Au fur et à mesure que les réunions de camp spectaculaires se répandaient, de plus en plus de gens y assistaient pour vivre une expérience ou en être les témoins.

Portrait de Charles Finney.

Portrait de Charles Finney.

Les prédicateurs célèbres de la Frontière

Deux des prédicateurs les plus connus ont été Lyman Beecher et Charles Finney pendant le réveil religieux de la frontière. Beecher pensait que les gens devenaient trop laïques et s'éloignaient de Dieu. Il pensait qu'il devait ressentir la religion avec émotion plutôt qu'avec logique, suivant de près la plupart des autres enseignements religieux du deuxième grand réveil. De l'autre côté, Charles Finney voyageait et attirait des dizaines de milliers de personnes avec ses sermons et pensait que les femmes devaient prêcher en public. Les deux hommes avaient des points de vue radicalement différents mais sont devenus des contributeurs bien connus du mouvement religieux.

Cavaliers itinérants

Statue de cavalier itinérant dans l'Oregon (1924).

Statue de cavalier itinérant dans l'Oregon (1924).

Dans le contexte du Second Grand Réveil, la frontière désigne l'ouest de l'État de New York et les Appalaches. Il était donc difficile d'atteindre les familles et les villes éloignées. Cependant, de multiples dénominations disposaient de nombreux outils pour atteindre ces personnes éloignées. Par exemple, les méthodistes utilisaient des groupes de prédicateurs appelés "circuit riders". Ces prédicateurs se rendaient à cheval dans les familles éloignées de lafrontière pour les convertir. Les cavaliers étaient également chargés d'organiser et de mettre en place desréunions decamp.

Cavaliers de circuit - Un prédicateur qui se déplaçait à cheval pour prêcher dans les zones rurales, utilisé principalement par les méthodistes.

Réformes sociales et morales :

Le deuxième grand réveil a entraîné d'importantes réformes sociales et morales, stimulées par la mobilité sociale et géographique et la révolution du marché. Les colons pouvaient se déplacer plus facilement qu'auparavant, et la fabrication avait commencé à se déplacer des maisons vers les usines, ce qui donnait au peuple un pouvoir d'achat. Le mouvement de tempérance a mis en place une croisade contre l'alcool et l'ivrognerie et a ouvert des rôles aux femmes. Plusieurs organisations de tempérance sont arrivées en Amérique au 19e siècle. Par exemple, le mouvement de tempérance américain a maintenu des milliers de chapitres et s'est aligné sur le mouvement abolitionniste pour mettre fin au commerce des esclaves.

Abolitionniste : Une personne qui est contre l'institution de l'esclavage, quelqu'un qui veut mettre fin à l'esclavage.

Portrait de Dorothea Dix.

Portrait de Dorothea Dix.

Parallèlement aux réformes morales, le deuxième grand réveil a suscité des réformes sociales qui ont modifié l'éducation, l'asile et la réforme des prisons. Dans les années 1830, une forte poussée en faveur de l'éducation universelle a balayé l'Amérique coloniale. En plus de l'éducation, des améliorations dans le traitement de la santé mentale sont apparues grâce à la réforme de l'asile dirigée par Dorothea Dix. Enfin, la réforme des politiques pénitentiaires a éliminé la prison pour les débiteurs.

Sociétés utopiques

Les sociétés utopiques étaient répandues dans les enseignements religieux tout au long du deuxième grand réveil. Ces sociétés prônaient la perfection sur terre par le biais de bonnes œuvres et de comportements humains. Plusieurs villages ont tenté de créer une société utopique dans l'Amérique coloniale. Par exemple, Brooke Farm, dans le Massachusetts, pensait que tous les habitants devaient travailler de la même façon. D'autres villes et villages ont tenté de créer des sociétés utopiques où des idées comme l'amour libre et l'égalité totale sont devenues la norme.

Utopique : vouloir un état dans lequel tout est parfait/idéaliste.